「人生の最期に走馬灯でこのネタがよぎりますようにマジで」

文:ワクサカソウヘイ(文筆業)

極私的に理屈抜きで好きなコントや漫才たちを、あえて「どうして自分はこのネタが好きなのだろうか」とああだこうだ理屈をつけながら考えて、勝手に納得していく連載です。

第二回目はDr.ハインリッヒの漫才『トンネルを抜けると』の不可思議な魅力について、考えます。

#2

Dr.ハインリッヒ『トンネルを抜けると』

このところ、家から外に出ていない。

予定していた打ち合わせや会合が次々にキャンセルとなり、自室にこもって粛々とリモートワークを続けている。

太陽を浴びるのはベランダに出て洗濯ものを干す数分間だけ。

日に日に閉塞感が高まっていくのがわかる。

ああ、ここではないどこかに、いますぐ抜け出したい。

「外出」に対する欲求が呻き声として現れるが、それは部屋の壁にあっさりと吸い込まれていく。

そして私は畳の上で打ちひしがれる。

そんな時、YouTubeを開き、Dr.ハインリッヒの漫才を視聴する。

すると不思議なことに、それまで抱えていた鬱々とした気分が、少しだけ晴れやかなものになったりする。

妖しげで、脱力的な音色。それはまるで、テルミンの二重奏である。

この双子姉妹の漫才師が奏でる独特なシンフォニーを耳にするたび、私は『脳みそを素手で直接に触られているような快感』を覚える。

とにかく、劇場や動画で彼女たちの漫才を体感してもらいたい。

そこにある快感を、いますぐに味わってほしい。

言いたいことは、以上である。音楽の揺らぎは、理屈などでは語れないのだ。

しかし、それでは話が終わってしまうので、なぜ自分はDr.ハインリッヒの漫才に恍惚を得てしまうのか、無理やりに理由を探ってみる。

そして気がつく。

彼女たちの漫才には「未知なる異界」が広がっていて、自分はそこに無上のトリップ感を得ているのだということに。

この漫才を聴いていると『鏡の国のアリス』を思い出す

数あるDr.ハインリッヒの漫才動画の中でも、とりわけ私が好んで再生しているのは『トンネルを抜けると』というネタである。

「私、こないだですね、トンネルを抜けたんですよ」

「自分、こないだ、トンネルを抜けたんかいな」

ふたりの会話はこんな感じで、唐突に始まる。

「どんな感じやった?」

「トンネルを抜けると、そこでは、めっちゃデブのイワシが炒飯食べてたわ」

いきなりに不条理な景色がもたらされる。なんだ、「デブのイワシが炒飯を食べていた」って。

どういうことなんだ、なにが起きているんだ。

「え、どれくらいのデブ?」

「うん、これくらいのデブやわ。まあ、球体やわ」

「よくイワシってわかったな」

「うん、私、魚の図鑑で柄とか見るの好きやから、すぐわかってん」

双子が、意味不明な会話を延々と続けている。

この光景を眺めているうちに、とある物語が頭の中に浮かんでくる。

いまもなお世界中で愛されている児童小説、『鏡の国のアリス』である。

ルイス・キャロルによる『鏡の国のアリス』は、『不思議の国のアリス』の続編として発表された作品だ。

アニメ映画でその世界に触れたことがある人も多いのではないだろうか。

『鏡の国/不思議の国のアリス』で紡がれている物語の印象を簡単に言ってしまえば、「ボケっぱなしワールド」である。

異世界へと迷い込んでしまったアリスは、そこで一癖も二癖もあるキャラクターたちと、脈略もなく出会い続ける。

帽子屋に三月兎にチェシャ猫にイモムシにハートの女王に。

それぞれの場面でキャラクターたちはなにかを語りかけてくるが、それはほぼほぼナンセンセスな内容であり、ツッコミ不在の状態でアリスはその無意味な世界を巡り続けることになる。

ボケが連発され、それを止める者はどこにもいない、異常にして奇怪なるワンダーランド。

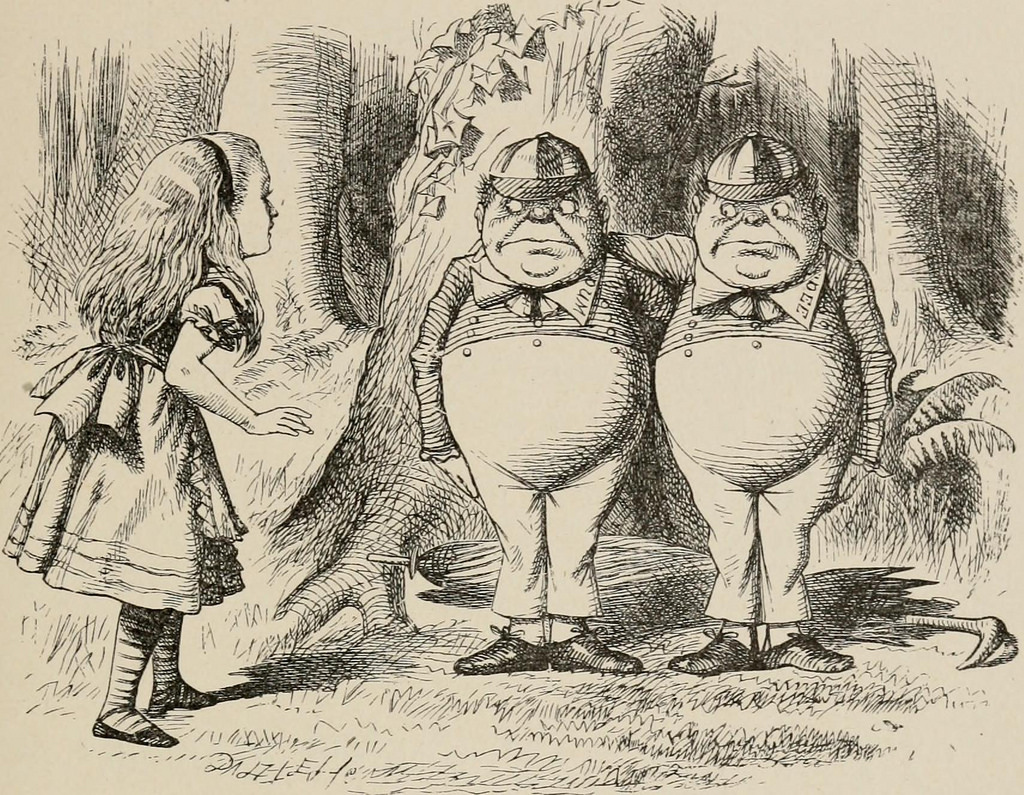

なかでも異彩を放つ存在なのは、『鏡の国のアリス』の中盤に登場する双子の兄弟、トゥイードルダムとトゥイードルディーだ。

森に迷い込んでしまったアリスの目の前に、このダムとディーは現れる。

アリスは「ここから出る道を教えてください」と懇願するのだが、彼らは「とりあえず握手をしようぜ」などと言って煙に巻いてくる。

そのうちに三人で踊りだしてしまったりして(踊るアリスもアリスである)、場面はどんどん出鱈目な方向に逸脱していく。

踊りが終わり、ようやく森から出る方法を教えてくれるのかと思いきや、続いてダムとディーは『セイウチと大工』という寓話を語りだす(それに耳を傾けるアリスもアリスである)。

それは「セイウチと大工が、若い牡蠣たちを海辺へと散歩に連れだして、最終的には騙して食べてしまう」という、教訓があるんだかないんだかもよくわからない、いびつな寓話だ。

それを聞いたアリスは、「セイウチも大工も、いやな性格をしているわね」というコメントを漏らす(きちんと感想を伝えるアリスもアリスである)。

で、結局、この双子はアリスに対して森から抜ける道も与えず、その場からいなくなってしまう。

異世界の景色は、ますます無意味なトーンを深めていく。

Dr.ハインリッヒの漫才『トンネルを抜けると』を視聴していると、『鏡の国のアリス』で描かれているこのワンシーンを思い出さずにはいられなくなる。

イワシと炒飯のワンダーランド

ダムとディーが語ったのは『セイウチと大工』の寓話だが、Dr.ハインリッヒが漫才の中で語るのは『イワシと炒飯』の寓話である。

いま気がついたが、どちらも「海辺」がシチュエーションとして採用されている。

炒飯を食べていたイワシは、一度、海中へと放られる。しかしまた炒飯を食べに元の場所へと戻ってくる。

そしてイワシの尾ひれが地面にひび割れを起こしたかと思うと、そこからヒマワリが咲き、やがてその花輪からは……。

その寓話のあらすじのすべてを文字として再現することは、不可能に近い。それは漫才という特殊な話芸の中でしか現れることのできない、粘度の高い「不思議な世界」である。

注目したいのは、この漫才が「トンネルを抜けた先」から始まる点だ。

アリスは、兎の穴や鏡台を抜けた瞬間から、異世界への旅を始めている。

Dr.ハインリッヒはサンパチマイクの前に立つやいなや、漫才を聴く者たちを、まずはトンネルの先へと立たせる。

そして状況に整理を付けさせぬままに、イワシが炒飯を食べている光景を目の当たりにさせる。

そしてすぐさま、我々を非日常の世界へと連れていってしまうのである。わずか五分間の小旅行が、こうして始まる。

そこは常識など一切通用しない、荒唐無稽のゾーン。

旅へと導かれた者たちは「あれ? いま自分は、どこでなんの話を聞いているんだ……?」という心地のよい浮遊感に身を預けることになる。

次第に『イワシと炒飯』の寓話は、空間と時空を大きく歪め始める。

中盤以降、まるで「鏡合わせ」のように、漫才が無限に膨張していくのだ。言葉で説明するのはこれが限界なので、いますぐ動画を見てほしいわけだが、そこでもたらされるのは、日常では滅多に味わうことのできない最高のトリップ感である。

トンネルを抜けた先で

永遠に続くかと思われたその座標なき旅は、「メビウスやからもうええわ」という非常に珍奇なサゲによって終了する。

そう、いつの間にか我々はメビウスのごとき無極の世界にいて、そしていま突然に、日常へと放り出されたのだ。

「鏡の国」から現実へと帰り着いたアリスは、自問する。

「これは私が見ていた夢なのだろうか? それとも、他の誰かが見ていた夢に迷い込んでしまっていたのだろうか?」

そして物語は、こんな地の文によって締めくくられる。

「じゃあ、きみはいったい、誰が見ている夢なんだろうね?」

出口の見えない閉塞感がこの先にも続いていきそうな日々を、私たちは生きている。

誰かが見ているうっすらとした悪夢の中を手探りで彷徨っているような、不安な心地を味わっている。

だからしばらくは、双子の姉妹が描いた夢幻の世界で迷子になりながら、束の間の「トリップ」を楽しんでいきたいと思っている。

このトンネルを抜けた先に、穏やかな日常が広がっていることを、いまは願ってやまない。

その穏やかな日常の海辺で、イワシが炒飯を食べていたら、「メビウスやからもうええわ」と唱えるつもりである。

執筆者プロフィール

文筆業。東京生まれ。

主な著書に『今日もひとり、ディズニーランドで』、『ふざける力』、『夜の墓場で反省会』、『ヤバイ鳥』などがある。

YouTubeでネタ動画ばかりを視聴して毎日を過ごしています。