イラスト:ピストジャム

ターンテーブル

胸にTシャツがへばり付く。ひたいからしたたる汗を雑に手でぬぐうと、手のひらいっぱいにつぶれた汗がべったりと付いた。

ため息をつくと、マスクの中の温度が一気に上昇した。急に息苦しくなる。マスクの下の部分は、すでにじっとり濡れている。

リュックをおろし、マスクをずらして大きく深呼吸する。空気まで熱い。

風景が揺らいでいる。暑さを避けてか、昼間なのに人もほとんど歩いていない。背筋を伸ばすと、断崖絶壁の雪山を滑りおりるスキーヤーのように、首の後ろから一直線にしずくが背中をたれ落ちるのがわかった。

少しかがんで、胸もとに空気をとおそうとTシャツを引っぱると、今度は背中にべたっとTシャツがはり付いた。うなだれて、再びひたいに手をやる。ひたいからは、もう汗がにじんでいる。

指の腹をこすり合わせて、手に付いたねちゃっとした感触を確かめる。太陽の光が反射して、手のひらはところどころ輝いて見えた。

6月30日、気温36.2度。1875年の統計開始以降、初めてのことらしい。いわゆる観測史上最高気温というやつだ。

自分の平熱とほとんど変わらない。そう思うと、自分がついにシモキタの街と同化したような気になった。

道路にわずかにできた日陰をたどりながら目的地に向かう。しかし、正午の日は高く、体をすっぽりとおおい隠せるほどの日陰なんてほとんどない。足もとの小さな影を踏みながら歩く。

痛みを感じるほどの日差しが腕を照らしあげる。せめて帽子をかぶってくればよかった。汗が目に入ってしみる。

お気に入りの、ビーフカレーの刺しゅうが入った無印良品のハンカチをリュックに入れていた。それをすっかり忘れて、リュックのサイドポケットからティッシュを取り出す。広げて顔全体にぺたっとはり付けると、ティッシュは一瞬で半透明になった。

あの交番のかどを曲がれば「リロード」だ。リロードは、昨年6月にオープンした小田急線の線路跡地につくられた商業施設。今日の目的地は、そのリロードに隣接する「マスタードホテル」。

線路跡に、まさかホテルができるとは思わなかった。歩道に沿って延びる、2階建ての横長のホテル。余計な装飾がいっさいないシンプルなつくりは、都会的で洗練されている。

ホテルの1階にはカフェが併設されていて、広いデッキテラスになっている。テラスはコーヒー片手にくつろぐ人でにぎわい、まるで海外のリゾート地のような開放感がある。

一度は泊まってみたいなと思って調べていたら、たまたまデイユースのプランを見つけた。しかも6月30日までの限定プラン。これは逃せないと思い、すぐに予約した。

交番のかどを曲がり、リロードの入り口に飛び込む。太陽の光から身を隠すヴァンパイアの気分だ。

チェックインまで、まだ時間がある。昼食を済ませてからホテルに向かうことにする。

リロードには、いままで3回来たことがある。すべてSANZOU TOKYOというカレー屋めあてで訪れた。

最初は、カシミールカレーを食べた。僕は、恵比寿にあるボンベイというカレー屋のカシミールカレーに激ハマリしていた。

SANZOU TOKYOは、そのボンベイで働いていた人が独立してつくったカレー屋だった。なので、SANZOU TOKYOのカシミールカレーもぜひ食べてみたかったのだ。

変わらずおいしかった。これから、シモキタでもカシミールカレーが食べられるじゃないかとうれしくなった。

帰り際、改めてメニューを見ると、ボンベイにはなかったデスバレーカレーというのを見つけた。「超極辛口」という、新作ビールのキャッチコピーのような言葉が添えられていた。

カシミールカレーは「極辛口」。カシミールカレーは確かに辛いが、もう何十杯も食べてきた。これは、そろそろ僕も次のステージに挑戦するときが来たかと思い、次はデスバレーカレーを食べることに決めた。

翌日、さっそく食べに行った。信じられない辛さだった。

昨日は店員さんに、

「恵比寿のボンベイによく行ってて、店長さんにもよくしていただいてて、柏の本店にも行ったことありますし、カシミールカレー大好きなんですよ」

なんて饒舌に話しながら食べていたのに、ひとことも話せなかった。まさに絶句。

頭の毛穴が、いっせいにぱかっと開くのがわかった。食べている途中、本能的に体がSOSを発信したんだろう。眼球が、痙攣するように小刻みに震え出した。そして、それを無視してカレーをすくいスプーンを口に突っ込むと、黒目が逃げ場を探すようにぎゅるんとひっくり返った。

なんとか完食して帰宅したが、舌の痛みはいっこうにおさまらなかった。部屋の中にいるのに、炎天下を歩く犬のように舌をべろおっとたらして茫然としていた。

3回目は、ヒガ2000と行った。彼は僕の6年後輩で、吉本からケイダッシュに移籍し、いまはサンミュージックで活動しているピン芸人だ。

彼のネタはどれも個性的で、いつも感心させられる。今年『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!』の山-1グランプリにも出演し、その奇才ぶりを遺憾なく発揮していた。

その日は、彼がシモキタの行ったことのない店に行きたいと言うので、SANZOU TOKYOを提案した。店に着き、メニューを選ぶ彼に

「デスバレーカレーだけは絶対にやめとけよ。絶対に、デスバレーカレーだけはやめとけよ。マジで辛いから、絶対に、やめとけよ」

と、ダチョウ倶楽部さんの「押すなよ、絶対に押すなよ」の感じでふざけて言った。

すると彼は、

「じゃ、僕はコルマカレーにします」

と、全然僕のセリフには反応せず、どんなカレーなのかもわからないであろうコルマカレーを平然と注文した。こんな場面でも、彼の奇才ぶりを垣間見られるとは。

そんなことを思い出していたら、またカレーが食べたくなってきた。カレーの恐ろしいところは、カレーを食べたいという気持ちが少しでも頭をよぎると、もうほかの料理を食べようと思えなくなってしまうところだ。あらがえたためしがない。最初からそれが決まっていたかのようにSANZOU TOKYOに入る。

店内は、コンクリート打ちっぱなしのスタイリッシュなつくりにもかかわらず、いっさい席がない。カウンターのみの、立ち食いスタイルだ。だが、それがまた新鮮でかっこいい。

むき出しのコンクリートのカウンターの上にランチョンマットが敷かれ、みな無心でカレーを食べている。客の半分は女性。それを見て、この店はやっぱりおしゃれなんだ、と再確認してなぜかほっとする。

カウンターに立つと、目の前は厨房で、振り返ると後ろははめ殺しの大きな窓になっている。窓から見える向かいの店は、先月ヒガ2000と来たときにはフレッドペリーのポップアップショップだった。

今日は、また別の催しがやっているようだ。店先の立て看板の文字を、なんとか読み取ろうと凝視する。

good……walk……n……emb……dery

読めない。でも、もしかして。

店内で作業する男性に焦点を絞る。ああ、やっぱり。それは、グッドウォーキン上田さんだった。

上田さんは吉本の1年先輩で、10年ほど前に大阪から東京にやって来た。当時、上田さんもシモキタに住んでいて、僕がバイトするピザハットを紹介したり、僕が解散したときにはコンビを組もうと声をかけてもらったりしたことがあった。

上田さんとの最初の会話は、いまでもはっきり覚えている。新宿のバイタスという劇場に出たときに、楽屋が人であふれていたので外でたばこを吸っていた。そしたら上田さんも出番終わりで外に出て来て、たばこを吸い始めた。

上田さんは、僕の足もとを見つめると

「珍しい色のダンクはいてるなあ。どこで買ったん?」

と、言って煙を吐き出した。僕は、話しかけてもらえたことがうれしくて

「ABCマートで買いました」

と、笑顔で返事をした。すると上田さんは僕の顔を見るどころか、かがんで僕がはいているナイキのスニーカーに顔を近づけ

「へえ、そうなんや」

と、スニーカーに話しかけるように答えた。

それから8年後、上田さんはスニーカー芸人として『アメトーーク!』に出演した。くわえて、刺しゅう芸人としても雑誌やネットの記事で取り上げられ、ワークショップやさまざまな有名アパレルブランドとのコラボ、本の出版など活躍の場をどんどん広げていった。

たぶん、あれは刺しゅうの仕事で来てるんだ。食べ終わったら挨拶に行こう。

上田さんは、女性スタッフと談笑していた。挨拶すると、

「おお、久しぶり」

といつもの感じで迎えてくれた。

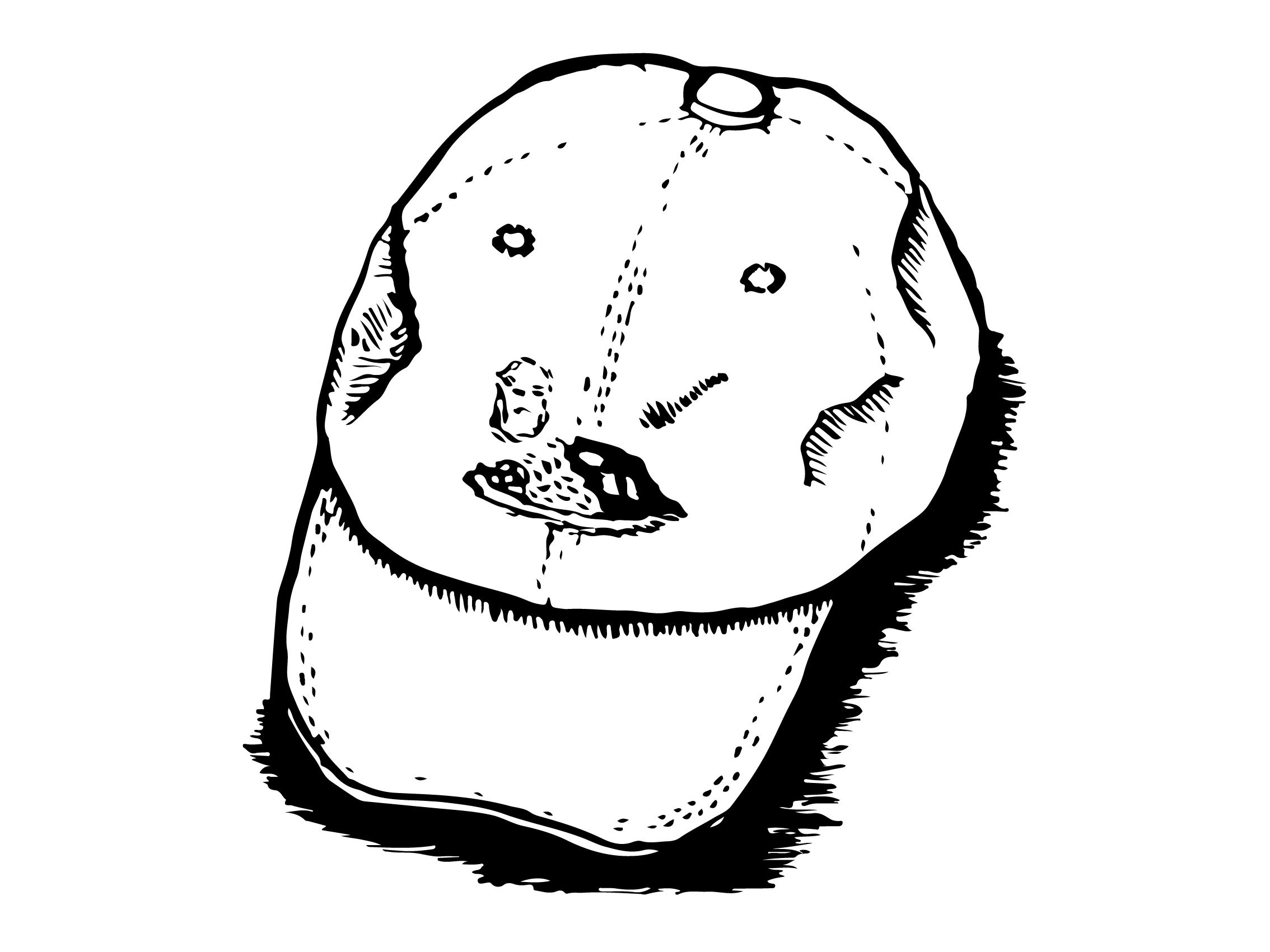

店内には、上田さんが刺しゅうを施したコートやジャケット、キャップなどが陳列されていた。上田さんの刺しゅうはモチーフがおもしろい。映画や音楽、絵画、ゲーム、サッカー、歴史上の人物など、いままで見たことのないポップな刺しゅうばかりで、見ているだけで楽しくなる。

キャップに施された刺しゅうを順に見ていく。すると、その中にカレーの刺しゅうを発見した。

カレーとスプーンとグラスにそそがれた水。カレーが盛られた皿の端には、福神漬けまで描かれている。

さっき、帽子でもかぶってくればよかった、とちょうど思っていた。そこに、大好きなカレーの刺しゅうが入ったキャップを見つけた。しかも、これは先輩が手縫いで刺しゅうを施した世界に一つだけのキャップ。無印良品のハンカチに入ったビーフカレーの刺しゅうともデザインが違う。家にある、無印良品のTシャツとサコッシュに入ったバターチキンカレーの刺しゅうとも、京都のカレー屋「森林食堂」のワークジャケットに入ったカレーの刺しゅうともデザインが違う。これは、もう買うしかない。

キャップを手に取り、レジに向かう。五つ目のカレーの刺しゅうを手に入れた。

イラスト:ピストジャム

一瞬、ドラゴンボールを集めているような気分になった。しかし、カレーの刺しゅうが入ったものを五つも持っているなんて、さすがに全国平均をうわまわりすぎているんじゃないだろうか、と不安になる。

その場でキャップをかぶり、失礼しようとすると上田さんが

「たばこ行こや」

と言って、手でたばこを吸う仕草をした。外に出て、歩道を横ぎり、金子ボクシングジムの下に向かう。

自販機の前に置かれた灰皿を挟んで、二人でたばこを吸う。上田さんと話すのはどれくらいぶりだろう。

「暑いなあ」

「今日ヤバいですね」

「最近どうなん?」

「最近は、少しだけですけど文章書く仕事をいただけるようになって、いまシモキタブラボー!っていう、シモキタにまつわるエッセイの連載を毎週書いてます」

「へえ、ええやん。俺も、本出してんな」

「見ました。『ひまつぶ刺しゅう』ですよね」

「おう」

「上田さんみたいに、僕もバイトやめれるようなりたいです」

「大丈夫、すぐや」

上田さんは、たばこの火を消すと

「ありがとう。ほな、またな」

と言って、店に戻って行った。

暑さは変わらないはずなのに、もう気にならなかった。涼やかな風が、体の中をとおり抜けていった気がした。

キャップを深くかぶり、マスタードホテルに向かう。足取りは軽い。

チェックインの作業はスムーズに終了した。部屋にレコードプレーヤーがあるので、レコードを3枚まで借りることができるらしい。

フロントの脇に置かれた300枚のレコードを吟味する。ジャズ、ソウル、R&B、ヒップホップ。ジャンルは幅広い。

ほとんどが洋楽の中、数枚だけ日本人アーティストのアルバムを見つけた。ISSUGIの『GEMS』、5lackの『KESHIKI』、DJ MITSU THE BEATSの『TURN TABLE』。どれも聴いたことがなかったので、この3枚を借りることにした。

部屋は1階だった。からし色のカードキーをかざして客室のフロアに入る。廊下にはシーツやタオルを積んだ清掃用のカートが出ていて、いくつかの部屋の扉は開けっぱなしの状態だった。

レコードを抱えてホテルの廊下を歩く。不思議な感覚だ。

街でレコードを買って帰るときは、手さげ袋にレコードを入れているので、直接手でレコードを抱えては帰らない。それにレコードを持って帰る先は、決まって自分の部屋だ。

いま僕は、レコードを手に持って、知らない部屋に向かっている。たいしたことではないのだけれど、日常とは違う、初めての体験をしているということに高揚した。

カードキーをかざして部屋に入る。白い壁に、白いシーツのベッド。あとは、木目調のテーブルがあるだけのミニマルな部屋。テーブルの上には、スピーカーが搭載されたレコードプレーヤーが置かれている。

シモキタの喧騒が完全に遮断された空間。厚いコンクリートの壁で、周囲の音は閉ざされている。抱えた3枚のレコードのビニールカバーがこすれ合う、かすかな音だけが響く。

レコードをテーブルの上に置き、ベッドに腰かけて、そのまま仰向けに寝転がる。自分の動きにだけ音がついてまわる。

天井を眺めながら、数年前までここは線路だったんだな、と感慨にふける。あの、どこにいても聞こえてきた踏切の鐘の音は、みなどこに行ってしまったんだろうか。

窓は、壁のかなり高い場所にあった。天井のすぐ近く。ベッドの上に立って、やっと顔一つ出せるくらいの高さ。

この部屋は歩道沿いだから、きっと歩道を行く人の視線を避けるために位置が高くなっているんだろう。ベッドからおりながら、理由を推測する。

窓から差し込む光が、部屋に陰影をつくり出す。フェルメールの絵画のよう。

無造作に重なったレコードから、DJ MITSU THE BEATSのアルバムを手に取る。ジャケットからインナースリーブを引き出し、少し傾けてレコード盤を取り出す。

レコードは、聴くまでの手間が多い。神聖な儀式のように決まった手順。

レコードの扱いに慣れた人の、その一連の所作には美しさがある。やさしく、丁寧で、なめらか。

レコード盤のふちを両手の指の腹でそっと支えて、プレーヤーにセットする。アームレストのロックを外し、指かけを持って針を移動させる。レコード盤の端の、溝が刻まれていない5ミリ程度の幅の上空に針をセットする。そして、アームの根もとにあるリフターをおろす。

ゆっくりと針がレコード盤に近づいていく。無事着地すると、スピーカーは返事をするように「ジ」と小さく鳴った。

スピーカーから静かに音楽が流れ出す。心地よいエレクトリックピアノの音色と伸びやかなヴァイオリンの旋律。

思わず

「いいな」

と、声に出してつぶやく。透明だった空気は色を帯びて、部屋いっぱいに広がった。

気がつくと、ベッドに横になってまどろんでいた。さっき、踏切の鐘の音が聞こえたような気がした。夢でも見ていたんだろうか。

目を閉じたまま、ゆっくりと寝返りを打つ。まだ、もう少し横になっていたい。

どんな夢だったのか忘れてしまった。覚えていない。

踏切の鐘の音が、また聞こえる。なんだ、まだ夢の中にいたんだ。

鐘の音は小さくなり、消えた。そして、次の曲が始まった。

「……嘘やろ」

飛び起きて、プレーヤーの前に立つ。レコード盤はまわっている。

指かけを持ちあげ、さっきの曲の終わりあたりの溝に針を落とす。すると、スピーカーから踏切の鐘の音が。

夢じゃなかったんだ。かつて線路があった場所にできたホテルの一室で、踏切の鐘の音をレコードで聴くなんて。

しかも、そのレコードも300枚の中から偶然選んだ1枚。できすぎたストーリーに、高まりを抑えられない。

これは、何かのメッセージなのかもしれない。ジャケットを手に取り、曲のタイトルを確認する。

「Through Wheel Window」

…………? 残念ながら、僕の英語力では意味がわからなかった。

ピストジャム

1978年9月10日生まれ。京都府出身。慶應義塾大学を卒業後、芸人を志す。NSC東京校に7期生として入学し、2002年4月にデビュー、こがけんと組んだコンビ「マスターピース」「ワンドロップ」など、いくつかのコンビで結成と解散を繰り返し、現在はピン芸人として活動する。カレーや自転車のほか、音楽、映画、読書、アートなどカルチャー全般が趣味。下北沢に23年、住み続けている。

HPはこちら