イラスト:ピストジャム

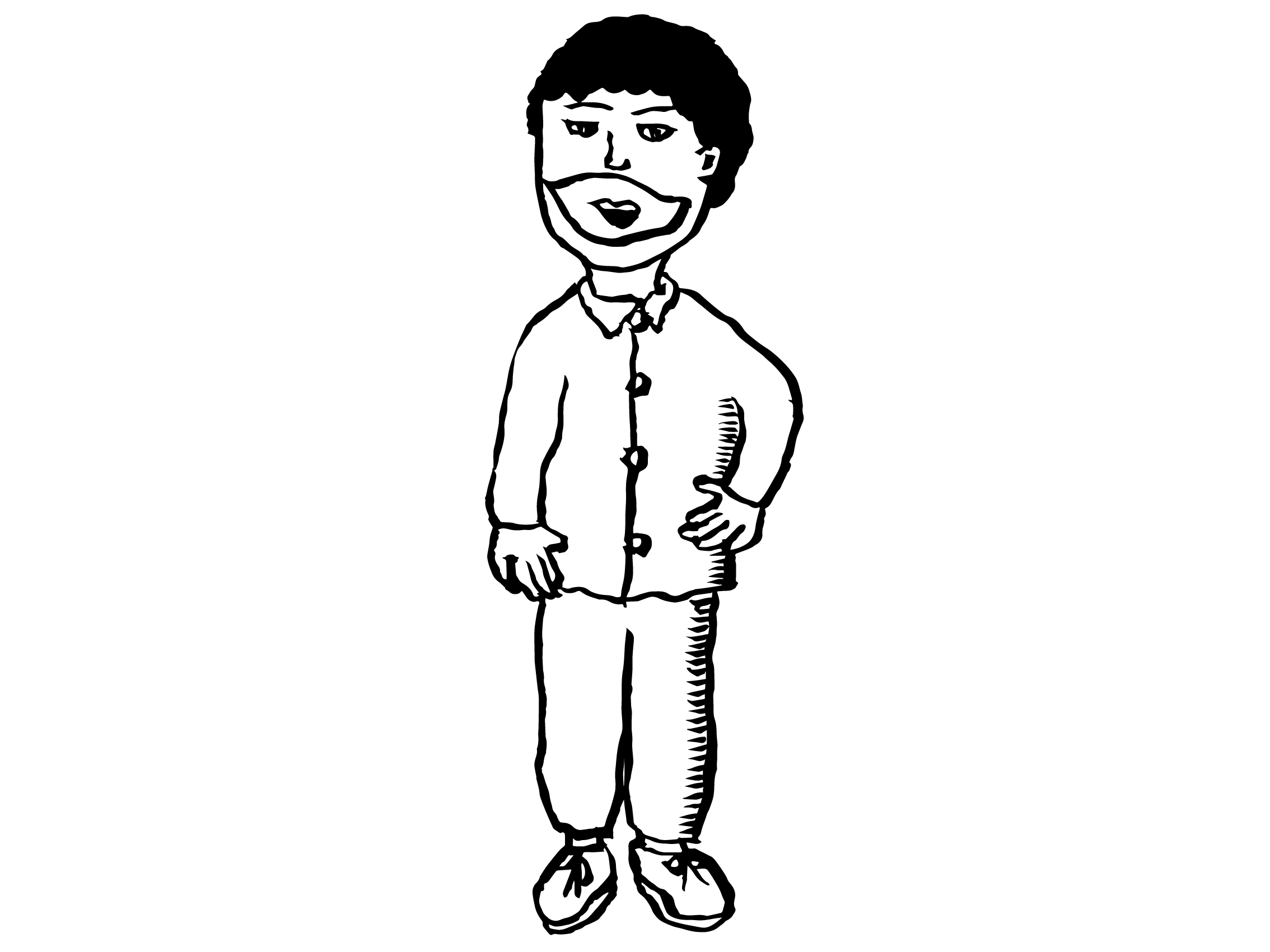

くちびるぶあつい男

朝7時、インスタントコーヒーをすすりながらテレビをつけた。ニュースキャスターは神妙な面持ちで、

「本日の最高気温は28度を超えるようです」

と告げた。

いつからこんな気候になったのだろう。暑さ寒さも彼岸までという言葉は、もう過去のものになったのだな。そんなことを思いながら、壁にかけたカレンダーを確認する。

今日は10月10日。「大安 スポーツの日」と書いてある。

異常気象なのに大安か。冷めた皮肉を独語する。

今日は一日部屋にこもって作業しなければならない。仕事がたまっている。

こたつ机に向かい、ノートパソコンを開く。ざぶとんの上にあぐらをかき、慣れた手つきでキーボードに指をはわしてパスワードを入力する。

デスクトップには、シンクにたまった食器のように大量のフォルダが現れた。画面をおおいつくす勢いのフォルダの群れを前にして、動きが止まる。

どれから手をつければいいのか。猫背になり、たばこをくわえる。

スポーツの日にもっともふさわしくない光景。自嘲の笑みが浮かぶ。

それぞれの仕事の締め切りを確認するために、もう一度カレンダーを眺める。すると、10月31日は「仏滅 ハロウィン」と書いてあることに気づいた。

仏滅とハロウィン。この組み合わせは、コーヒーとたばこくらい相性がいい。仏滅という文字づらの怖さと、ハロウィンのおどろおどろしい雰囲気がいかにも合っている。

いや、これはコーヒーとたばこどころではない。もはや「萩の月」だ。

萩の月は、いかにも和菓子のようなネーミングだが、実態はポルトガルから伝わったカステラで、フランスで生まれたカスタードクリームを包んだ洋菓子だ。仏滅もハロウィンもこれと同じだ。

もともと仏教はインドから中国を経由して日本に伝わってきた外国の宗教だし、ハロウィンもケルト人の文化で、それがアメリカで民間行事になり、日本に伝わってきた。ともに、そもそも日本になかったものなのに、いまはすっかり定着している。

これは余談だが、僕は幼稚園のころに初めて萩の月を食べて、おいしすぎて白目をむいた。しかも、それは幼稚園でおこなわれたクリスマス会にやって来たサンタクロースからもらったものだった。5、6歳くらいのときの記憶のはずなのに、強烈に残っている。

それにしても、ハロウィンはいつから日本に浸透したのだろう。ハロウィン当日に、仮装した人たちであふれる渋谷のニュース映像を見るたびに、地球の温暖化と同じく、いつからこうなったんだと思い返す。

シモキタハロウィンというイベントが始まったのは、2009年だった。そのとき、僕はすでに30歳を超えていたので、なんだか楽しそうな若者のイベントが始まったな、と傍観していた。

そののち、シモキタハロウィンは2015年まで毎年開催された。この年には過去最高の500人が参加した仮装パレードが街をねり歩き、オールナイトでイベントがおこなわれた。

この日、僕はシモキタ芸ナイトというトークライブだった。出演者は6人。せっかくだから、みなで仮装して出ようということになり、僕はパーティーグッズで購入したハリー・ポッターの衣装を身に付け、ドラムのスティックにガムテープを巻いて自作した魔法の杖まで持って出演した。

コスプレとして、これは完璧だろうと思って舞台に出たのだが、これがたいへん恥ずかしい結果を招くことになった。それは、僕以外誰もまともな仮装をしていなかったからだ。

そのライブは、僕が司会進行を務めていた。いわゆるツッコミ役だ。

僕がテーマにのっとった定番のコスプレをきちんとしていることが、ほかの芸人の変な仮装を引き立てるので、お笑いの構造としてはそれでいい。それが正解で何も間違っていないのだが、客観視すると、自分が「たまにコンパにいる、ひとりだけ気合を入れすぎている男」にしか見えなかった。

ちなみに、このライブの仮装で印象に残っているのはダイヤモンド小野とギチ青柳だ。小野は、マスク姿でふだんと何一つ変わらない服装で登場した。

「今日はみんなで仮装しようって言ったのに、なんで仮装してないねん」

僕がツッコむと、小野は

「してますよ」

と言って、ゆっくりマスクをはずした。マスクの下には、オバQのように真っ赤に塗られた大きなくちびるが。

「口裂け女かと思ったら、くちびるぶあつい男でした」

イラスト:ピストジャム

笑った。会場もウケていた。彼は色白でしゅっとしたスマートな見た目なのに、こんなボケもするんだと驚いた。

青柳は、ひと目で何かの扮装をしているのはわかったが、まったく意味がわからなかった。ジャイアンツの野球帽をかぶり、牛乳ビンの底のような黒ぶちめがねをかけていて、歯には『あしたのジョー』の丹下段平のような出っ歯の付け歯をしていて、白いTシャツには血のりが付いていた。そして、手には段ボールとガムテープでこしらえた人間の片腕を持っていた。

「これは何のコスプレ?」

尋ねると、

「地獄のホームランバッターです」

と言って、手に持っていた人間の片腕をバットのようにスイングして見せた。

イラスト:ピストジャム

会場は爆笑に包まれた。

そのあとは、まさにカオスだった。トークライブなので、1時間その姿でしゃべり続けるのだが、くちびるぶあつい男と地獄のホームランバッターの言い争いは見ているだけで腹がちぎれそうになった。

ライブ後、打ち上げでDUKE CAPOというバーに行った。店内は、さまざまな仮装をした客であふれていた。

僕らは、みなライブが終わって私服に着替えていた。仮装した人ばかりの中に、何も仮装していない普通の格好でいると、こんなにも気まずいものなのかと、逆に肩身がせまかった。

青柳はそんな空気を察して、店のトイレでわざわざまた着替え、僕らのために再び地獄のホームランバッタ―になってくれた。その夜は、彼のおかげで気兼ねなく楽しめたことは言うまでもない。

彼が席を立ち上がり、飲みものを取りに行ったり、トイレに移動するだけで笑いが起きた。ほかの客から声をかけられ、人間の片腕をぶんぶん振りまわして爆笑をかっさらう姿はかっこよかった。

翌年からは、なぜかシモキタハロウィンは開催されなくなった。もしかしたら、バーで人間の片腕を振りまわしていた男がいたせいかもしれない。

その後、シモキタではハロウィンの時期になると不思議な光景を目にするようになった。それは、シモキタに住んでいる人は、渋谷に出向いてハロウィンを楽しむようになったからだ。

近所のバス停に、『パイレーツ・オブ・カリビアン』のジャック・スパロウにばっちり扮した人が立っていた。海賊が、時刻表を確認して、バスを待っている。海賊が、バス停で、バスを待っているのだ。

船で行けよ。口からこぼれそうになった。

赤い大きなリボンを頭に付け、手にはほうきを持った『魔女の宅急便』のキキに扮した女性が、道端に立っていた。手とほうきを振って、タクシーを停めていた。

ほうきで行けよ。

自転車をこいでいたら、後ろからすごい勢いで自転車をこぐ音が聞こえた。振り返ると、ゾンビがママチャリを立ちこぎしていた。

チリンチリンじゃないよ。ゾンビは街をさまよえよ。

シモキタハロウィンはなくなったが、しもきたキッズハロウィンというイベントはコロナ前の2019年まで続いていた。なんと2019年には、2000人もの子供が参加したという。

今年は、まだホームページに開催とも中止とも何も発表されていない。しかし、この感じだと、たぶん今年もなさそうだ。

いまの子供たちにとっては、ハロウィンは生まれたころからなじみのある大切なイベントだ。僕がどうこうできる問題ではないけれど、早くまた以前のように楽しいハロウィンイベントを体験させてあげたい。

この十数年で、いろんなことが変わった。もしかしたら、彼らが大人になるころには「暑さ寒さもハロウィンまで」という新しい慣用句もできているかもしれない。

このコラムの著者であるピストジャムさんの新刊が10月27日に発売されます。

書名:こんなにバイトして芸人つづけなあかんか

著者名:ピストジャム

ISBN:978-4-10-354821-8

価格:1,430円(税込)

発売日:2022年10月27日

ピストジャム

1978年9月10日生まれ。京都府出身。慶應義塾大学を卒業後、芸人を志す。NSC東京校に7期生として入学し、2002年4月にデビュー、こがけんと組んだコンビ「マスターピース」「ワンドロップ」など、いくつかのコンビで結成と解散を繰り返し、現在はピン芸人として活動する。カレーや自転車のほか、音楽、映画、読書、アートなどカルチャー全般が趣味。下北沢に23年、住み続けている。