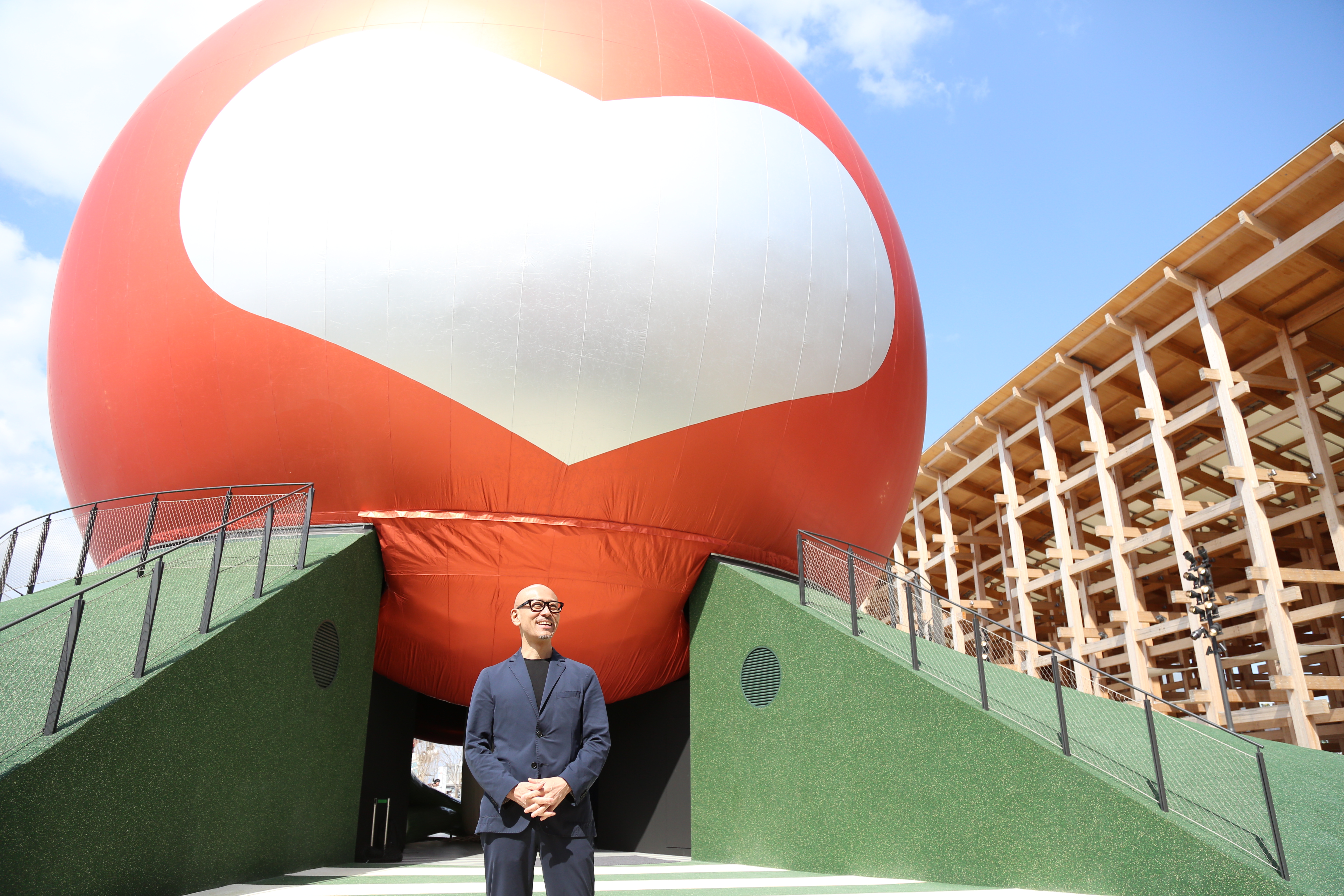

大阪・関西万博で吉本興業が出展するパビリオン『よしもとwaraii myraii館』は、巨大なオレンジ色の笑顔の球体「タマー」が目印。「中には何があるの?」「テレビで大きいネギの写真を見たけど、あれはなに?」という人も、たくさんいらっしゃるのでは……!? そこで、わたくし芸人ライター・茜250ccの善家カズマサが、アートディレクターのMASARU OZAKI氏に、まだ語られていないよしもとパビリオンの魅力をたっぷりとうかがってきました。写真担当は芸人カメラマンの番町・長居蒼季! 本文・写真ともども、お楽しみください!

タマーのコンセプト「存在」と「選択」とは?

『よしもとwaraii myraii館』は「こころと身体の健康につながる、笑いのチカラ」をテーマに、”万博でいちばん笑い声が響くパビリオン”を目指しています。そして、気になる笑顔の球体「タマー」の内部では、外観や、吉本の名前からイメージされる”お笑い”とは異なる体験が待っています。

タマー内部の展示作品を担当したMASARU OZAKI氏によると、「コンセプトは『選択』と『存在』の不思議さ。先入観や固定概念をいったん脇に置き、素直に触れてみることで、新たなフィードバックが得られます。宝探しがいっぱいできる空間です」とのこと。タマー内部には「見る」だけではなく、「聴き」「感じ」「問いかける」ことを促し、来場者自身の感覚を解放するように求める作品が展示されているのです。

――「存在」と「選択」というコンセプトを考えるときに、いちばん重要視したことは何でしょうか?

まず私たちが生きているなかで、知っていることや思っていることをもとに、いろいろと「選択」する場面があると思います。そのなかで、当たり前に思っていたことがちょっとのことで崩れることってあるじゃないですか。たとえば、「実際に行ってみたら、自分の思っていた場所と違った」みたいな。

こういうとき、人はふと立ち止まり、戸惑いを感じることがあります。でも、その感覚こそが “じゃあ、次はどうしよう?” という思考と行動の始まりになるんです。そうしたプロセスの中にこそ、「選択」の本質があると思っています。たとえ失敗したり、回り道をしたりしたとしても、その行動のなかには“問い”が生まれる。そして、また新たな「選択」が始まる。そうしたことを、パビリオンの体験を通じて伝えたいのです。

――もうひとつのコンセプト「存在」については、いかがでしょう?

「存在」というのは、場所や時間、自分がどんな立場にいるかによって、その捉え方が大きく変わってきます。たとえば、同じものを見ても、立ち位置や視点が違えば、まったく違うものに見える──それもまた一つの「存在」なんです。

では、その変わりゆく「存在」をどうやって鏡のように映し出し、どうフィードバックとして受け取るのか。こうした問いを、私は作品の構造に組み込んでいます。

ただ、こうしたことを言葉で説明してしまうと、どうしても抽象的になってしまう。だからこそ、「体験」を通じてその意味に気づいてもらえるように設計しています。「よしもとパビリオンは何を伝えようとしているのか?」──それを、言葉ではなく体験として理解してもらえるような仕組みになっているんです。

ムダだと思うことを体験してみる

――タマーの中では、子どもたちが“まずモノを触ってみる”という行動をとても自然にしていたのが印象的でした。大人になると、なかなかそういうふうに直感的な動きをしなくなりますよね。この空間では、いったん「考えること」をやめてみる、というのが大事なのでしょうか?

やめる、というよりも、私たちってモノに触れることで情報を得て、賢くなっていくんですよね。たとえば、タマー内部に展示されている作品のひとつに、《PUSH START BUTTON》という作品があります。「ボタンを押してください」と表示されているのに、実際にはボタンを押すことができない。

ふつうの大人なら「え、押せないじゃん」と判断して終わってしまうでしょう。でもこれは、脳が「押せないってことだな」と状況を整理し、行動を止めてしまっているんです。

でも、子どもは違う。まだ経験や常識に縛られていないからこそ、「そんなはずはない。絶対に押せる場所があるはずだ」と思って、あきらめずに動き続けるんです。

アートフェア東京に展示したときのこと。ある子どもがこの作品を、壊れそうなくらいの力で展示台から剥がそうとしたんです(笑)。「PUSHって書いてあるのに、なんで押せないんだよ!」って僕に詰め寄ってきたので、「横にネジついてるじゃん。それを外したら、もしかしたら押せるかもよ?」と答えたら──その子、ほかのブースにいたお母さんを連れてきて、僕の前でこう言ったんですよ。「ママ、5000ドル貸して! これ、買いたい!」って(笑)。

――すごい!(笑) まさに子どもだからできる「選択」ですね!

そうなんです。子どもは、頭で考える前に動いてしまう。それがいま、社会のなかで少しずつ失われつつある感覚かもしれません。たとえば、いま買い物をするときって、ネットでレビューを見て、ボタンひとつで即決することが多い。でも、むかしは店頭で実物を手に取って、「こっちのほうがいいかも」「チラシのあれと比べてどうだろう」と、悩んだり戻ったりしながら決めていました。つまり、“ムダに見える時間”のなかにこそ、「問い」や「発見」があったんです。

いまの時代は“タイパ(時間対効果)”が重視されていて、「すぐ決めたい」「無駄を省きたい」という風潮があります。でも、本当に大事なのはその“省かれてしまった部分”なのではないか。そう問いかけたくて、私はあえてこういう体験をデザインしているんです。

「なぜ押せないのか?」という小さな違和感が、「どうすれば押せるのか?」という問いへと変わっていく──。よしもと館では、そんな“ムダから生まれる問い”を、ぜひ味わってもらいたいんです。

巨大ネギが“お鍋に入れる切り方”の理由

「タマー」の内部では、ほかのパビリオンとはひと味違う体験ができます。テクノロジーや自然現象ではない、人間だからこその“問い”から生まれる「選択」、そして十人十色の「存在」。ネットニュースなどでは『問いかけられるネギ』のビジュアルやキャッチーさがフィーチャーされがちですが、あの巨大ネギこそがコンセプトの「選択」と「存在」を強く表しているように見えました。

――展示されている「巨大ネギ」は、まさにコンセプトにある“問い”を表したものなんでしょうか?

まさにそうです。まず多くの人が、「よしもととネギって、何の関係があるんだろう?」と疑問に思う。だから検索して、「よしもと ネギ」とか調べるわけです。でも、調べても答えが出てこない。じゃあどうするかというと、自分の足で来るしかないんですよね。

そして、実際に来てみたときに「思ったよりデカいな」とか「なんでこんな形?」という“違和感”が生まれる。このスケール感のズレ、それが「エラースケール」なんです。認識の枠組みがズレることで、行動が立ち上がる。つまり、違和感が行動のトリガーになるということ。

いまの社会では、効率を求めて「遠回り」や「ムダなこと」を避けがちですよね。でも、そのムダの中にこそ、新しい問いが潜んでいる。あえて検索で見つからないようにしているのも、そういう問いへの入り口を開くためなんです。それが、私がこの作品でいちばん伝えたかったことです。

――私はまずネギを見てまず、「なんで切ってあるんだろうなあ」と考えさせられました。

あれ、本当に全長8メートルの大きさで作ったんですよ。作って、1回立ててるの。立ててから切ったからね。証拠写真もありますよ(笑)。圧巻だったけどね。

――ええ!? あのネギは1回立ててから切ったんですか? それを踏まえると、また新しい”問い”が生まれそうです!

そう、ちゃんと立てたあとに、あえて“切る”という選択をしたんです。その選択には、やっぱり理由がある。来場者にはまず、「これ、なんで切ってあるんだろう?」って、その違和感に気づいてほしいと思っています。

そうそう、ネギって、家で切って冷蔵庫に入れておくとき、中の芯の部分がちょっと出てきたりしますよね。あの感じも、ちゃんとこのネギで表現してあるんです。

――ネギが切られているというのも”問い”のひとつなのでしょうか?

そうですね。たとえば、このネギを「人」に置き換えてみると、「切られてしまっている」という表現には、どこか残酷な印象を受けることもあると思うんです。「縁を切る」「クビを切る」など、日常でも“切る”という言葉には、冷たいニュアンスを含む使い方がありますよね。でも、“切る”という行為は、それだけじゃありません。言葉としても、行動としても、いろいろな意味がある。

たとえばこのネギは、ただ真っすぐに切られていたら、どこか折れてしまったようにも見えるかもしれない。でも今回は、お鍋に入れるときのような、美味しそうに見える角度で切ってある。それによって、“傷つけられた”のではなく、“意図をもって整えられた”ということを伝えたかったんです。

――たしかに! わたしも家でお鍋にネギを入れるときこの切り方にします!

そうなんですよ。しかも、このネギには赤色灯がついていて、ずっと点灯し続けているんです。つまり、切られていても「生きている」ということ。それでもなお、しっかりと「立っている」。それを人にたとえるなら、たとえば傷を負っても立ち上がる強さとか、逆境のなかで生き続ける姿とも言えるかもしれません。

でも、もっと深い問いもある。「なぜ8メートルもあるものを、あえて“切った”のか?」という視点も、そこに含まれているんです。ただ、その問いにどう向き合うかは、見る人それぞれの“立ち位置”によって変わります。正解があるわけではありません。ただひとつ確かなのは、この“違和感”から問いが立ち上がるという構造こそが、よしもと館に展示されているすべての作品に共通する仕組みだということなんです。

「ゲームアート作品」はクリアできたらかなりスゴイ

タマー内部には、MASARU OZAKI氏による4つのゲームアート作品が展示されています。MASARU OZAKI氏はこのゲームから感じる”違和感”から「僕らは何を見ているのか、どう考えるのか」という体験を通じて見つけた”問い”を持ち帰ってほしいと語りました。

――展示物のアートは、ゲームをすることによって見つけた”問い”から生まれる各々の解釈を楽しむ、ということでしょうか?

そうですね。いろんな解釈があっていいと思っています。「これが正解だ」というものは、僕は用意していません。正解はない。けれど、実は──展示されているゲームたちは、すべてクリアできるように設計してあるんです。

――そうなんですか!? わたしはクリアできずに諦めてしまいました(笑)。

それも含めて、“どこに立つかによって見え方が変わる”という構造を体験してもらいたいんです。実は、タイトルやゲーム画面の文字の段階で、すでに“エラー”が仕込まれている。その違和感をどう受け取るかも、プレイヤーの認知や立ち位置によって変わってくる。

結局、物事を捉えるときに大切なのは、「他人がどう言ったか」ではなく、自分がどう捉えるかなんです。いまは情報があふれていて、AIに聞けばすぐ答えが返ってくる時代。いまのうちは「まあ、AIが言ってるけど、本当かな?」と半信半疑で見られているけれど──おそらく近い将来、「AIが言ってるんだから間違いない」という空気が広がっていく気がするんです。

だからこそ、誰かの答えに乗る前に、自分で立ち止まって考える。そういう“向き合う力”の大切さを、僕はこの作品を通じて伝えたいと思っています。

waraii myraii館でしかできない体験をしてほしい

――向き合って考えることによって、自分という「存在」からしか得ることのできない体験ができそうですね。その体験に基づいた行動を「選択」をするのですね。

自分の意識の中にあるものは、過去に経験してきたことから生まれています。だから、ある程度の推論はできる。でも、その推論にさらに別の推論を重ねていくと、思考が重層化していくなかで、やがて「推論同士の衝突」が起こりはじめるんです。すると本来は深まるはずの議論が、逆に薄まってしまう瞬間がある。そして、その「薄まった瞬間」というのは、いまのAIではまだ補正できない。そこには、人間だけが持っている「揺らぎ」や「感覚」が必要になります。

なぜそれが必要なのか――。僕たちは何かを判断するときに、つねに情報を頼りにしているようでいて、実際には、自分の体験に基づいた「勘」で決めていることがとても多い。だからこそ、「向き合って考える」ことや、「自分で選択する」ことが、いまの時代にはより一層、重要だと思うんです。

――たしかに機械や AIには頼れない”勘”をアテにする場面はふだん、わたしにもよくあります。

お笑いだって、そうじゃないですか。いくら練習して完璧にこなせるようになっても、板の上に立った瞬間のお客さんの雰囲気とか、空気の流れによって変わる。それを芸人さんって、すごいスピードで汲み取って行動に移しますよね。しかも、それって相方さんに言わないでしょ? 「わかってるよな?」っていう、言葉にならない呼吸で通じ合っている感じ。

――たしかにわたしも漫才をする際、「どうも~!」と言ってセンターマイクの前に着いてから感じた空気によって演じ方を変えることが毎回です!

その空気の揺れっていうのを、肌で覚えているからちゃんと対応できるんです。でも、それをやったことがない人に言葉で説明しようとしても、なかなか伝わらない。僕のアートも、それと同じです。体験や仕掛けを通してしか伝わらないことを、作品として形にしているんです。この“言葉にならない感覚”を味わえる体験は、waraii myraii館でしかできないものになっています。

――それでは最後に、waraii myraii館をこれから訪れる方々にメッセージをお願いします!

実はその質問が、いちばんハードル高いんですよ(笑)。先ほども言いましたが、「これは○○だから、きっとこうなんだろう」と決めつけてしまう前に、まずは先入観を外して、自由に楽しんでほしいんです。

また、この時代、このタイミングで吉本興業がここにアート作品を置いたという事実。それ自体が、ひとつの「エラー」なのかもしれない。でも、その「ズレ」や「違和感」を深掘りしていくと、「あれ? もしかして……」という認知の変化が起きてくる。そうやって、自分の立ち位置から世界を見るという行為自体が、この展示の仕掛けの一部なんです。

どこまでが「狙い」で、どこまでが「偶然」なのか──それを感じながら、自分なりの問いを見つけて、それを持ち帰ってもらえたら嬉しいです。

――長い時間ありがとうございました! いまからまたネギを見に行きます!

今回、MASARU OZAKI氏とお話をさせていただいたあとで見る展示物からは、それ以前とは違う”問い”が生まれ、自分自身の「存在」と「選択」について深く考えさせられました。万博を訪れた皆さまも、タマー内部で自分自身と向き合ってから外のアシタ広場に向かえば、広場での催しが新鮮で爽やかな気持ちで楽しめること間違いなしです!